Richelieu redefinió la negociación política como un juego de cálculo frío y adaptabilidad. Su legado yace en demostrar que la efectividad diplomática reside en la capacidad de trascender dogmas, manipular equilibrios de poder y convertir la información en influencia. En un mundo donde la globalización y las crisis multidimensionales exigen pragmatismo, sus enseñanzas siguen vigentes: negociar no es un acto de fe, sino de estrategia. Como él mismo afirmó: “En política, la estupidez no es un handicap”, pero la astucia, sin duda, es un arma.

Introducción:

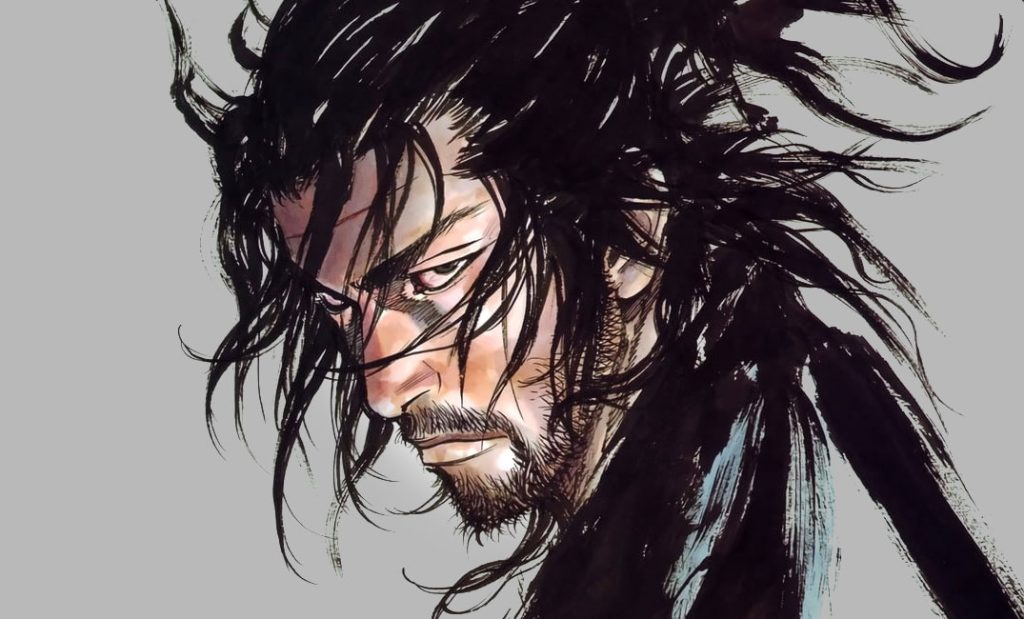

Armand Jean du Plessis, Cardenal Richelieu (1585–1642), figura central en la consolidación del Estado francés moderno, ejerció como primer ministro de Luis XIII y arquitecto de la política exterior e interior de Francia.

Su legado, encapsulado en la máxima “La raison d’État doit primer sur toute autre” (“La razón de Estado debe primar sobre todo“), redefine la diplomacia europea mediante una fusión de pragmatismo, astucia y centralización del poder.

Este artículo analiza los principios de negociación política de Richelieu, explorando cómo su enfoque realista y su visión estratégica transformaron las relaciones de poder en Europa, sentando las bases de la realpolitik moderna.

La Razón de Estado como el Pilar Fundamental:

La raison d’État constituye el núcleo de la filosofía política de Richelieu. En su Testamento Político (1638), argumenta que el interés del Estado justifica cualquier acción, incluso si transgrede normas morales o religiosas. Este principio se tradujo en negociaciones donde:

La utilidad supera la ética: durante la Guerra de los Treinta Años (1618–1648), Richelieu apoyó a potencias protestantes (Suecia, Provincias Unidas) contra los Habsburgo católicos, priorizando el debilitamiento de España y Austria sobre la unidad religiosa.

Flexibilidad ideológica: al firmar el Tratado de Compiègne (1635) con Suecia, demostró que las alianzas se forjan por conveniencia, no por fe.

Un ejemplo clave: la Paz de Westfalia (1648), negociada póstumamente bajo su influencia, consagró el equilibrio de poder sobre dogmas religiosos, redefiniendo la diplomacia europea y abriendo una nueva era histórica.

Divide et Impera: la fragmentación del adversario:

Richelieu aplicó la estrategia de “dividir y vencer” tanto interna como externamente:

Domesticando a la nobleza: redujo el poder de los grandes señores mediante la creación de cargos burocráticos dependientes de la corona, negociando su sumisión a cambio de privilegios cortesanos.

Desarrollando la fragmentación de coaliciones: en la Guerra de los Treinta Años, financió a enemigos de los Habsburgo, como Gustavo Adolfo de Suecia, para evitar una Europa unificada bajo los Austrias.

Un caso muy ilustrativo fue el Asedio de La Rochelle (1627–1628), donde Richelieu negoció con líderes hugonotes tras derrotarlos militarmente, otorgando tolerancia religiosa a cambio de desmantelar sus fortalezas políticas (cerrado en la Paz de Alais, 1629).

La centralización del poder: negociación autoritaria:

Richelieu centralizó el poder real mediante una combinación de coerción y cooptación, donde los mejores ejemplos que se pueden ofrecer son:

Intendentes reales: reemplazó a gobernadores regionales con funcionarios leales, negociando su lealtad mediante ascensos y control fiscal.

Supresión de revueltas: usó la fuerza selectivamente, como en la represión de la Revuelta de los Nu-Pieds (1639), pero ofreció amnistías a líderes que capitularon.

Estrategia: la creación de la Académie Française (1635) no solo unificó la lengua, sino que sirvió como herramienta de soft power para negociar la identidad nacional.

Diplomacia e Inteligencia: el Arte de la Información:

Richelieu revolucionó el espionaje como recurso negociador:

Desarrollando una red de espías: figuras como François Leclerc du Tremblay (“Padre José”) infiltraron cortes rivales, proporcionando información para explotar debilidades.

Firmando tratados secretos: el Tratado de Fontainebleau (1631) con Baviera, negociado en secreto, aisló a los Habsburgo.

Su uso de la inteligencia anticipó prácticas modernas, donde el conocimiento es poder negociador.

El pragmatismo en alianzas: más allá de la fe:

Richelieu desafió convenciones al aliarse con protestantes, llegando a un pragmatismo casi extremo. Ejemplos de importancia pueden mencionarse:

La Guerra de los Treinta Años: subvencionó a Suecia y alianzas protestantes, priorizando el equilibrio geopolítico sobre la ortodoxia católica.

Sus relaciones con el Imperio Otomano: aunque no concretó una alianza formal, mantuvo diálogos tácitos para presionar a los Habsburgo.

Esta estrategia refleja una negociación basada en intereses, no en identidades, principio retomado posteriormente por personajes como Bismarck y Kissinger.

Críticas y Contradicciones:

Aunque efectivo, su legado es extremadamente polémico:

Su autoritarismo: su centralización generó resistencias, como la revuelta de la Fronda (1648–1653), que estalló tras su muerte.

El costo humano: los impuestos excesivos para financiar guerras causaron hambrunas, mostrando los límites de la “razón de Estado”.

Un tema muy interesante es la perspectiva ética: Maquiavelo vs. Erasmo: ¿Justifica el fin los medios? Richelieu optó por el pragmatismo, pero a costa de estabilidad social.

El legado en la Negociación Moderna:

Las ideas y la acción de Richelieu ha influido en:

La Realpolitik: Su enfoque inspira a teóricos realistas como Hans Morgenthau.

El desarrollo de la diplomacia multilateral: las Naciones Unidas, al equilibrar poderes, refleja la visión de un sistema interestatal estable.

Inteligencia estratégica: agencias como la CIA y otras en diversos países operan bajo su premisa de que la información es poder.

También tenemos un ejemplo contemporáneo: Henry Kissinger, al negociar la apertura a China (1972), aplicó principios richelianos: priorizar intereses nacionales sobre ideologías.

Las dimensiones ocultas y legados controversiales de la estrategia de Richelieu:

Para completar el análisis de los principios negociadores del Cardenal Richelieu, es crucial explorar dimensiones menos estudiadas de su legado: su manipulación de la percepción pública, su influencia en la construcción del soft power francés, y las críticas contemporáneas desde la teoría poscolonial. Esta ampliación profundiza en cómo su pragmatismo trascendió el siglo XVII, moldeando no solo la política, sino también la identidad cultural de Francia y sus relaciones globales.

Propaganda y construcción de narrativas: El Poder de la Imagen:

Richelieu fue un pionero en usar la cultura como herramienta de negociación política:

Desarrollando un mecenazgo estratégico: apoyó a artistas como Pierre Corneille, cuyo drama Le Cid (1637) glorificaba valores de honor y lealtad al rey, reforzando la narrativa de unidad nacional frente a divisiones internas.

Realizo un control estricto de la prensa: creó La Gazette (1631), el primer periódico francés, para difundir versiones oficiales de eventos. Durante negociaciones de paz, usó este medio para presentar a Francia como víctima de agresiones externas, justificando sus alianzas con protestantes.

Utilizo la mitificación personal: encargó retratos que lo mostraban como “el cerebro del reino”, consolidando su imagen como negociador imprescindible, incluso ante las críticas de la nobleza.

Un buen ejemplo moderno es la diplomacia cultural de Emmanuel Macron, que promueve el francés como lengua global, heredando la tradición richeliana de usar la cultura como moneda negociadora.

Richelieu y el género: la exclusión de las mujeres en la diplomacia.

Aunque se enfoca poco en la historiografía tradicional, Richelieu sistemáticamente marginó a mujeres poderosas de las esferas de negociación. Los mejores ejemplos son:

La anulación de reinas regentes: debilitó el poder de María de Medici (su antigua benefactora) y Ana de Austria, centralizando decisiones en Luis XIII y luego en él mismo.

Diplomacia masculinizada: sus embajadores fueron exclusivamente hombres, reforzando un modelo de poder patriarcal que perduró en Europa hasta el siglo XX. Lo que por cierto no es ninguna sorpresa, dado que en general en todo el mundo, en épocas del Cardenal, los embajadores eran hombres.

Contrapunto histórico: Cristina de Suecia, reina contemporánea del Cardenal, negoció exitosamente con Richelieu, demostrando que su exclusión no se basaba en capacidad, sino en prejuicios estructurales.

Una ecología del Poder: explotación colonial y razón de Estado.

Richelieu sentó las bases del colonialismo francés mediante negociaciones que priorizaron el lucro sobre la ética:

Las compañías comerciales: fundó la Compagnie de la Nouvelle France (en 1627) para explotar recursos en Quebec (actualmente Canadá), negociando con pueblos indígenas mediante tratados desiguales que usaban lenguaje de “protección” para encubrir control.

Esclavitud incipiente: aunque no implementó plantaciones a gran escala, sus acuerdos con comerciantes en el Caribe normalizaron la trata de africanos como parte del “interés nacional”.

Crítica poscolonial: Su legado ilustra cómo la raison d’État justificó violencias coloniales, un patrón que Francia llegaría a su Imperio en Argelia e Indochina. Aspectos que terminaron desmontados con fuertes criticas por el General De Gaulle en el Siglo XX.

Richelieu vs. Maquiavelo: Dos Caras del Realismo:

Comparar a Richelieu con Nicolás Maquiavelo revela matices clave en el realismo político y resulta interesante para ver las eventuales semejanzas y diferencias dentro de aquellos que podemos identificar como una escuela. Si bien es una presentación esquemática, que vamos a poder ampliar en artículos posteriores, resultara de utilidad para poder comprender rápidamente las condiciones a que nos hemos referido. En esta misma serie, tendremos un articulo donde desarrollaremos mas en extenso las ideas de Maquiavelo.

Aspecto Maquiavelo (El Príncipe) Richelieu (Testamento Político)

Base del poder Virtù (virtud dinámica) Razón de Estado (orden jerárquico)

Religión Herramienta de control social Obstáculo a superar si bloquea al Estado

Legado Individualismo estratégico Institucionalización del pragmatismo

Ejemplo: Maquiavelo habría elogiado la astucia de Richelieu al apoyar protestantes, pero criticado su dependencia de Luis XIII, que lo hacía vulnerable a cambios reales.

La psicología del negociador Richeliano: frío, metódico, implacable:

Análisis desde la psicología histórica sugiere que Richelieu operaba bajo:

Una tríada oscura del poder: narcisismo (creencia en su superioridad intelectual), maquiavelismo (manipulación calculada), y psicopatía funcional (desapego emocional ante sufrimiento ajeno).

La gestión del estrés: el Cardenal Richelieu sufría migrañas crónicas, posiblemente agravadas por la carga de sus intrigas, lo que revela el costo humano de su pragmatismo despiadado.

Paradoja: su éxito negociador dependió de una salud frágil, que lo obligaba a delegar en agentes como el Cardenal Mazarino, que terminaría siendo su sucesor, aun cuando sin alcanzar su brillantez y eficacia en la acción.

Algunas lecciones para Líderes Empresariales: El CEO Richeliano.

Principios de Richelieu que resultan aplicables a negocios modernos. Que resulten aplicables no significa que esta Escuela los recomiende, simplemente los reconoce como existentes y presentes.

Centralización inteligente: como Jeff Bezos en Amazon, Richelieu eliminó intermediarios para agilizar decisiones.

Alianzas contra natura: Meta (Facebook) colabora con competidores como Microsoft en estándares de IA, imitando su pragmatismo trans ideológico.

Culto a la eficiencia: Elon Musk, al despedir empleados de Twitter, refleja la creencia richeliana de que el “interés superior” justifica eventualmente cualquier sacrificio.

Finalmente, las ideas de Richelieu nos recuerdan que la negociación es un espejo de las prioridades de una era. En la nuestra, dividida entre nacionalismos y globalismo, su legado es tanto una advertencia como un manual de supervivencia.

0 comentarios